Desorganizar para organizar: sobre As aulas que matei (2018)

Publicado originalmente em outubro de 2020, pela Zagaia em Revista.

Aulas que matei (Amanda Devulsky e Pedro Garcia, 2018)1 é um filme de ficção que registra o cotidiano de uma escola pública na periferia de Brasília. O curta-metragem faz uso de uma narrativa lacunar para construir uma imagem das dinâmicas internas da instituição. Um conjunto de acontecimentos vai articulando a relação entre os alunos, os professores, a administração e o restante dos funcionários e, por fim, as forças policiais, que parecem se interessar especialmente pela pequena comunidade que frequenta aquele espaço.

Há uma perturbação no ar que vai se assentando aos poucos. Duas estudantes conversam no pátio da escola. O tom do diálogo é de profundo abatimento. Uma das garotas se justifica: ela dormiu mal, daí a fala cansada, o corpo prostrado na mesa ao lado. Ambas se questionam: o que fazer nesses dias vazios? “Sei lá, vou dormir”.

O abatimento se encontra também na câmera imóvel, na duração distendida da imagem, no torpor do registro contemplativo e observacional. O naturalismo cansado é interrompido quando um discreto vaso de planta despenca e se espatifa no chão, provocando um verdadeiro jump scare que anuncia repentinamente o fim da cena.

Em seguida, conhecemos aquele que parece ser o protagonista do filme, o professor novato de filosofia. É ele quem articula os diversos estratos da comunidade escolar, conectando os estudantes às questões tratadas entre os próprios professores e outros funcionários da instituição, em especial quanto a um “indicativo de greve”, que surge e desaparece sem produzir maiores consequências no restante da obra.

É essa a regra geral do filme, constituído de fragmentos narrativos, episódios que se iniciam para logo serem interrompidos. Os acontecimentos narrados são sempre acompanhados de lacunas e ambiguidades. Mas há um elemento unificador, trata-se do clima perturbador que atravessa todas as cenas e vai aos poucos desvelando os componentes macabros do espaço da escola.

O professor caminha até os portões da instituição. A sua autoridade é reconhecida e ele adentra as dependências da propriedade. Do lado de fora, dois estudantes pelejam frente ao relutante porteiro que lhes recusa a entrada, pois eles chegaram atrasados e estão sem uniforme.

O porteiro, à contraluz, molho de chaves tintilando na cintura; as dependências internas, reenquadradas por detrás da grade que ocupa a quase totalidade do espaço visual; o regime automático com que o funcionário opera o portão quando da passagem do professor, para logo depois fechá-lo novamente aos alunos. Eles tentam argumentar, estabelecer um diálogo com o porteiro: “Por quê o professor pode e nós não? É privilégio?”.

O que assombra na cena não são somente os fatos apresentados, mas também a composição da imagem, que potencializa o acontecimento ordinário ao demonstrar, com o peso da evidência fotográfica, uma conhecida proposição de Michel Foucault: “Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões?”2.

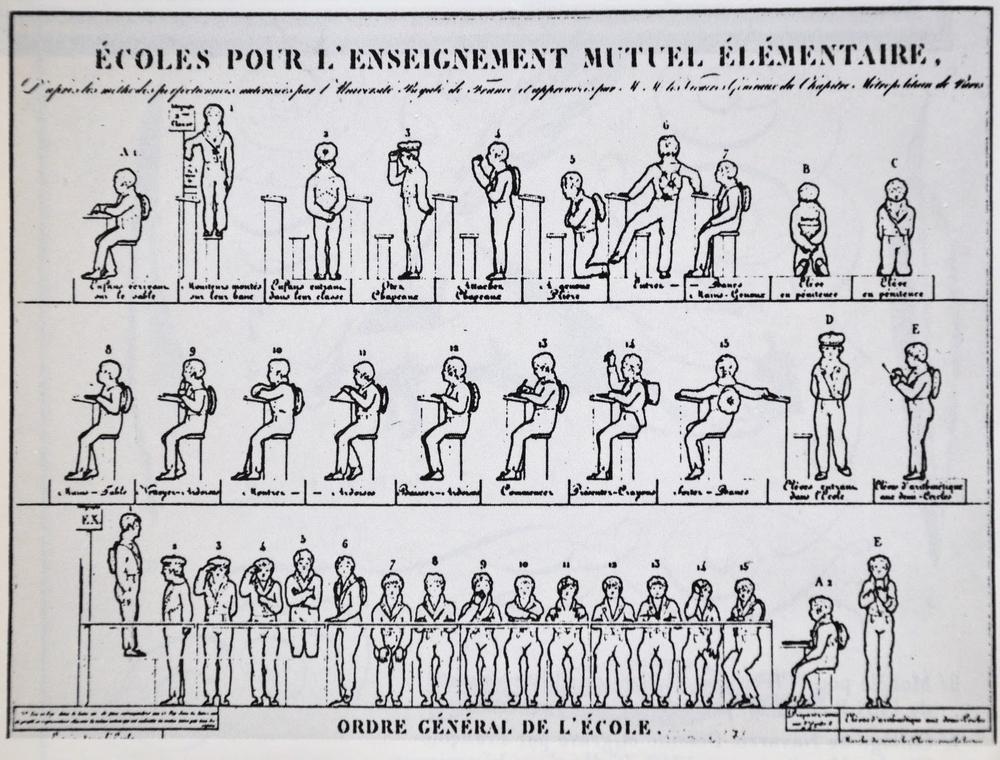

Para o filósofo francês, não se trata de uma metáfora ou de uma analogia. O que está em jogo é um mesmo processo histórico a coligar geneticamente todas essas instituições. A modernidade nasce das ruínas do velho feudalismo europeu, e com ela nasce também todo um conjunto de novas tecnologias de poder. A punição passa a ser marcada pela lógica do disciplinamento dos corpos, e o suplício físico das masmorras medievais é substituído por uma prática disciplinar que não se limita a degradar o corpo, mas também a adequá-lo às demandas produtivistas do capitalismo nascente.

O processo de sujeição dos corpos no interior dessas instituições se dá em duas dimensões. Espacialmente, através do ambiente rigidamente compartimentado, das divisões cerradas, dos longos corredores. Temporalmente, através da rotina, das sirenes, do controle sobre a duração das atividades e do regime de ocupação dos espaços.

A imagem da escola disciplinar começa a ser esboçada já nas primeiras imagens de Aulas que matei. Vemos o interior de uma sala de aula, preenchida por carteiras escolares vazias e dispostas em fileiras de maneira organizada. Aqui, o filme trabalha na ordem da abstração, esvazia o quadro e é o próprio espaço e seu ordenamento particular que passa a ser tema e protagonista, numa inversão entre figura e fundo que cumpre um papel importante por toda a obra.

Naturalmente, a organização espacial das carteiras deve dispor também os corpos a ocupá-las. Há também a presença do som da sirene, destacada hiperbolicamente pelo filme. Ela organiza temporalmente o espaço, regula os ritmos e as durações. Ouvimos também o ruído de carteiras sendo arrastadas pelo chão. Neste ponto, a trilha sonora é profética. Ao fim do filme, como veremos, as mesmas carteiras deverão figurar de maneira radicalmente transformada.

Novos acontecimentos nos são apresentados, reforçando ainda mais a homologia escola-prisão, a exemplo da presença ostensiva de policiais que se denominam, cínica e eufemisticamente, de “Batalhão Escolar”. Dois agentes passam revisitando as salas de aula de todas as escolas da região, como parte de uma operação de busca e apreensão. Um outro evento corre em paralelo: um aluno se encontra desaparecido. O professor de filosofia, já perturbado pela presença dos policiais, decide investigar a questão. Ele conversa com uma ex-namorada e procura pelo estudante no bairro em que ele mora, sem conseguir nenhuma resposta.

A estória fica inconclusa e o filme, como de praxe, não apresenta resoluções para os acontecimentos narrados. Não se pode afirmar, por exemplo, que existe qualquer relação direta entre o aparecimento da polícia e o desaparecimento do estudante. Este poderia estar simplesmente matando aula, por qualquer razão dentre as muitas que se poderia imaginar. Basta considerar que muitos dos afetos que animam a juventude frequentemente entram em conflito com a experiência de escolarização, tal como ela se dá nas sociedades capitalistas.

O pensamento tendencioso poderia ainda especular que houve um delito, e que portanto o estudante estaria desaparecido por ser foragido. Mas o filme não permite tal leitura; sem criminalizar o estudante, a obra não deixa de sugerir, em um nível mais abstrato – se a polícia aparece, um corpo desaparece – uma verdade genérica, a saber, o fato bem conhecido de que a história das polícias neste país é marcada por uma renitente lógica do desaparecimento.

Aulas que matei nos ajuda a pensar que os lugares de aglomeração, em particular os periféricos, desde sempre foram alvo da ação vigilante e organizativa do Estado, que segue administrando a sua mise-en-scène sinistra ao dispôr os corpos, tanto os mortos quanto os vivos, no espaço de seus territórios e instituições.

No bloco final do filme, vemos a representação de um duelo épico entre um estudante e um policial. Os adversários estão dispostos frente a frente, apreensivos, à espera de um primeiro disparo. A câmera alterna entre o close dos olhos concentrados dos combatentes e imagens que tomam ambos em conjunto, numa citação de uma cena clássica de Três homens em conflito (Sergio Leone, 1966). Mas o fim do embate não se dá pela violência, e sim pela sublimação, metafórica e literal: o pesado par de coturnos vai lentamente se desprendendo do chão e, leve como uma pena, o policial começa a levitar.

À altura do fechamento da obra, a imagem das carteiras enfileiradas que abre o filme é retomada. Mas não estamos mais no espaço da escola. Ao ar livre, dispostas meticulosamente, as carteiras interditam uma rua. A banda sonora prenuncia o momento catártico em que, com um corte repentino, as carteiras aparecem transfiguradas, na forma de uma caótica mas delicada escultura, agora incapazes de comportar ou organizar qualquer corpo que seja.

As imagens das ocupações em massa, protagonizadas por estudantes secundaristas no ano de 2015, ainda vicejam na memória coletiva. O estopim desses protestos foi um plano de reestruturação do sistema de escolas públicas da cidade de São Paulo, mas logo o movimento se disseminou por diversos estados do país. O acontecimento faz parte também dos desdobramentos das chamadas Jornadas de Junho, conjunto de manifestações contra o aumento das passagens por todo o Brasil dois anos antes.

Partindo de eventos particulares – ajustes no preço do transporte público e o plano de reestruturação da rede escolar do governo Alckmin –, a mobilização popular em ambos os casos ultrapassou o protesto conjuntural, chegando a esboçar cenários de transformação radical da vida cotidiana. A exemplo das propostas de eliminação integral da tarifa e a reconfiguração estrutural do sistema de transporte público nos centros urbanos, no âmbito das Jornadas de Junho e do Movimento Passe Livre, ou do debate apaixonado acerca de modelos educacionais libertários e da ultrapassagem do modelo disciplinar de escola, no âmbito das ocupações estudantis.

Do movimento secundarista, resultaram diversos filmes, em sua maioria documentários, a exemplo de Acabou a paz, isto aqui vai virar o Chile (2015), Lute como uma menina (2016), Espero tua revolta (2019), ou ainda O mês que não terminou (2019), para citar alguns títulos de destaque.

Há uma definitiva preponderância de obras documentais,3 o que naturalmente se explica pelo fato de que a sublevação dos secundaristas havia se transformado em uma força emancipatória, momento em que o próprio desenrolar dos fatos já projetava sonhos revolucionários e utópicos mais fantásticos do que qualquer ficção seria capaz de elaborar. Mas sabemos do desfecho da história: o movimento dos estudantes arrefeceu, e tornou-se preponderante o outro lado do fenômeno. O protagonismo foi então assumido pela classe média, armada com panelas, numa cruzada niilista e ressentida contra o grande espantalho da corrupção, culminando no assalto ao poder por parte do bolsonarismo.

Em um contexto dominado pela reação, tende ao fracasso o esforço do mero registro, do naturalismo cansado que, prostrado, aguarda pacientemente por promessas revelatórias do real que nunca se afiguram. A correlação de forças hoje é diferente, não há por que esperar qualquer milagre espontâneo da realidade. É preciso ultrapassar a morosidade do cotidiano, profetizar linhas de fuga e imaginar novas realidades.

Aulas que matei parte do cotidiano para atingir as raias do surrealismo, a exemplo da cena envolvendo o confronto com o policial. Se o espírito da revolta se encontra na realidade em modo de espera, ele é continuado pelo filme através de outros meios, isto é, através da elaboração estética dos sonhos e das utopias. O curta-metragem culmina na desorganização, que sabemos ser o primeiro passo para a verdadeira organização.4 É um protesto contra a violência policial e a marginalização social, mas também uma defesa da transformação radical da vida cotidiana.

A obra dá prosseguimento a uma tradição cuja trajetória pode ser exemplificada, dentre múltiplas possibilidades, com um raio que, disparado do anárquico e juvenil Zero em comportamento (Jean Vigo, 1933), ilumina os muros e barricadas da Paris de 1968 e aterrissa nas revoltas estudantis latino-americanas de nossos tempos. Aulas que matei é um pequeno sismógrafo, aparelho sensível a registrar os tremores de uma insurreição que vem.

-

O filme disponível em: (portacurtas.org.br/filme/?name=aulas_que_matei). ↩︎

-

Michel Foucault. Vigiar e punir (1999, p. 250). Ed. Vozes. ↩︎

-

Contudo, a tendência é que as ficções passem a ocupar maior espaço, a exemplo da novela Amor de mãe (José Villamarim, 2019), ou do longa-metragem Cabeça de Nêgo (Déo Cardoso, 2020). ↩︎